宮野 博

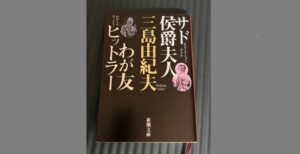

182. 三島由紀夫の凄さをあらためて感じた新着!!

芥川賞と直木賞の受賞作が、1月14日に決まりました。前回の選考委員会では、いずれも「該当作なし」という結果でした。賞の権威を守ることも大切ですが、受賞作の有無は書籍業界全体の売り上げにも影響します。候補作に選ばれた時点 […]

181.市場を読むな、知識を創れ―清水洋氏が説くR&D戦略論

今年の1月5日の日本経済新聞「経済教室」に掲載された清水洋早稲田大学教授の論文の紹介です。 要約すれば、「持続的なビジネス機会の源泉は、公開情報や外部変化の察知する能力ではなく、自社のR&Dから生み出さ […]

180.年末年始のできごと 2025:2026

年末年始の過ごし方は今も昔も変わりません。 お飾りを買って、年賀状を出します。 お決まりのテレビ番組、紅白歌合戦、芸能人格付けチェック、箱根駅伝、大河ドラマの初回を観ます。 子供たちが帰省してきて、年越しそばを食 […]

179.未来をつくる

あけましておめでとうございます。 今年は午年、60年に一度の丙午の年ですが、そう書くことが年寄りの証明のようで、私の子供たちは、「ひのえうま、知らない」と言っています。 前回の丙午、1966年(昭和41年)に […]

178. 社会を憂う

今回は日本社会に対する「不安」を書き留めておきます。 日本にあった倫理観や道徳感といった暗黙のルールが失われてきました。 基本的には性善説で成り立っていたはずの日本が変わってきています。 法律にふれなければ何をや […]

176. 懇親会を楽しもう

これも「ボケた」ということなのかはわかりませんが、物覚えが一段と悪くなりました。 例えば、フィットネスクラブのマシーンで10回3セットの筋トレをしていて、次は2セット目なのか3セット目なのかが分からなくなることがあります […]

175. 川崎市立図書館の利用者登録をしてみました

今年の夏から始めた読書生活ですが、幸いなことにまだ続いています。 電子図書から紙の本にシフトしたと以前のコラム(164. 紙の本を読む生活:https://asfrontiers.com/2025/0 […]

174. 四季はなくなるのか?

2025年新語・流行語大賞候補に「二季」があがっていました。昨今の気候を象徴するワードです。多くの人が春と秋が短くなっていると感じているでしょうし、データにもその傾向が表れているようです。 三重大大学院立花 […]

173. 高額な装置を購入する時の考え方

先日、企業の分析解析部門のマネージャーの集まりがあり、「大規模研究施設(例えばナノテラス)や外部施設の利用」に関するグループディスカッションに参加しました。 外部施設を効果的に利用して、内部での高額な設備投資を避 […]