たんぱく質

82. ミニ知識:RNA

私の時代の教科書には、RNA(リボ核酸)は3種類あり、DNAから転写されてタンパク質をコードするメッセンジャーRNA(mRNA)、タンパク質を合成する場であるリボソームを形成するリボソームRNA(rRNA)、アミノ酸と […]

76. ミニ知識:アミノ酸の光学異性体とリュウグウ

以前も光学異性体の説明をしましたが、今回はアミノ酸の光学異性体に絞った話題を提供したいと思います。 アミノ酸は分子内にアミノ基(-NH2)とカルボキシ基(-COOH)をもつ化合物の総称です。自然界には約500種 […]

120. AIについて思う

今年のノーベル賞は物理学賞、化学賞ともに人工知能(AI)関係が受賞しました。この受賞は、今後のAIの社会への貢献インパクトが計り知れず、それがはっきりとしたことを示しています。 7~8年ほど前でしょうか、Alpha […]

64.ジペプチド分析② ジペプチドの有用性

今回はジペプチドの有用性について紹介したいと思います。 アミノ酸の有用性は維持しつつその物理的性質を改善するため、アミノ酸をジペプチドとして用いる研究が進められています。 グルタミンには腸管保護作用があるた […]

(51)シリーズ 血液中のアミノ酸測定の標準化 ⑧ 試料が血漿でなければならない理由

1.血清ではいけないのか? 血漿と血清、言葉の響きも見た目もよく似ています。 採血して「室温で放置」すると、体内の止血機序と同じ作用が働き、採血管内で血液が固まって沈殿します。 その沈殿を「血餅」といい、上清の淡黄色の液 […]

(50)シリーズ 血液中のアミノ酸測定の標準化 ⑦ 戦いは「いつ採血するか」から始まっている

アミノ酸測定では、いつ採血をしてもよいというわけではありません。 血漿遊離アミノ酸濃度の恒常性は高いのですが、概日リズム(サーカディアンリズム)があることも知られています。アミノ酸の中には、1日の中で約30%も濃度が変動 […]

(47)シリーズ 血液中のアミノ酸測定の標準化 ④ アミノ酸分析計は正確無比!しかし測定時間が120分!

臨床検査項目であるアミノ酸分画は、HPLCによる全自動アミノ酸分析計で測定されています。アミノ酸分析計の第一人者である日立ハイテクノロジーズの伊藤正人氏が、和光純薬時報で分析計について熱く・詳しく説明されていますのでご […]

(46)シリーズ 血液中のアミノ酸測定の標準化 ③ なぜ血液(血漿)中のアミノ酸はバイオマーカーとなるのか

ところで、これまで「血液中の」と書いてきました(シリーズの題名も「血液中のアミノ酸測定の標準化」です)が、私たちが扱う(扱わなければいけない)のは、血液の成分の一つである「血漿(けっしょう)」中のアミノ酸です。 血漿 […]

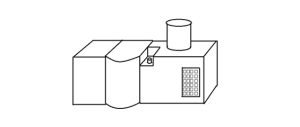

90.化学遺産「日本に現存する最古のアミノ酸分析計」

世界には遺産とよばれる場所がたくさんあります。なかでも世界遺産は有名ですね。文化遺産と自然遺産に分かれていて、日本では、1993年に法隆寺地域の仏教建造物、姫路城、屋久島、白神山地に登録されたのを皮切りに、2023年1 […]