分析化学Tips

(32) 検査に用いられる統計の基礎知識 ③陽性尤度比

ここまで、感度と特異度、陽性的中率を説明してきました。陽性的中率は母集団の分布によって変化することも理解していただけたかと思います。 医療統計の教科書では、次に「陽性尤度比」という用語が出てきます。 「尤度」の読み方が […]

(31) 検査で用いる統計 ②陽性的中率

検査結果が陽性のときに本当に病気であること、陰性のときは病気でないこと、それぞれをどれだけ正しく判定出来るかは重要なポイントです。この指標が的中率です。 定義は簡単で、以下のようになります。 〇 陽 […]

(30)検査で用いる統計 ① 感度と特異度

第1回は「感度」と「特異度」です。 「感度」は分析でよく用いられる言葉です。測定の対象となる物質(群)を検出する能力で、感度がいいことを検出限界、定量限界の値で表現します。 分析の世界では、「特異度」 […]

(29) 「検査で用いる統計」連載を始めるにあたって

日常的に検査キットが使われています。 インフルエンザやコロナの感染は基本的には抗原検査キットによって判定されます。血液検査や尿検査の結果から、このマーカーが陽性だとか、ある病気が疑われるから精密検査を受けなさいとか、 […]

(28)RとS、DとLの話

有機化学では、不斉炭素をもつる化合物の立体配置をR体、S体で分類しますが、生化学では、不斉炭素をもつアミノ酸をD体、L体で表記します。 R体とS体は、国際純正及び応用化学連合 (International […]

(27)検量線の重み付け

今回は、検量線の重み付けについて解説します。 LC/MS/MSのデータ処理で、「検量線の重み付けとして1/x2や1/xを使用」することがあります。これはどういうことなのでしょうか。 図1のように横軸(x)には、 […]

(26)いまさら聞けない「内標準法」

今回は、内標準法について、少し掘り下げて説明します。 内標準法はLC/MSではよく用いられますが、まず一般的な特徴を列挙しておきましょう。 試料注入量の誤差が補正できる 分析条件が測定値に与える影響が補正できる […]

(25)いまさら聞けない「絶対検量線法、内標準法、標準添加法」

今回は、HPLC法の定量法について紹介します。 HPLC法での定量には、絶対検量線法、内標準法、標準添加法が用いられます。 それぞれの方法について、簡単に説明をしますが、正しい表現が必要な場合は、JISを参考にしてくださ […]

(24)いまさら聞けない「モノアイソトロピック質量」と「分子量」

水素、炭素、窒素、酸素の原子量、各同位体の精密質量とその天然存在比を示しました。 モノアイソトピック質量とは、分子を構成する各元素の天然存在比の最大の同位体である主同位体の質量で計算した精密質量(exact mass […]

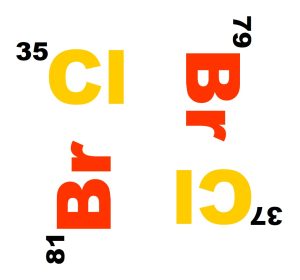

(23)ハロゲンを含む化合物の質量スペクトル

今回は、ハロゲンを含む化合物の質量スペクトルについて解説します。 質量スペクトルから、分子量や構造の情報が得られますが、元素ごとに自然界に存在する同位体割合(天然存在比)が異なりますので、同位体存在比率のパターンから化 […]